─ オフタイムの一時をおいしいコーヒーと楽しい科学の話ですごしませんか? ─

※本ページは第17回カフェの報告ページです。

→ メインページに戻る ←

※本ページは第17回カフェの報告ページです。

→ メインページに戻る ←

林先生からPR:

心身の機能が低下した高齢者や障がい者は、それゆえに活動や社会参加が大きく制限されてしまいます。例えば、重度の身体障がいのためベッド上で生活せざるを得ない人は、これまでは限られた生活空間の中で生きるしかありませんでした。

その制約を大きく取り払ったのがパソコンとネットワークを中心とする「情報技術(IT)」です。身体のごく一部でも意識的に動かせる人ならば、スイッチ一つでパソコンを操作して、電子メールによるコミュニケーションやインターネットによる情報収集・発信ができるようになりました。身体がまったく動かせない人ですら、時間はかかりますが、脳波や脳血流変化を利用してパソコンを操作できます。

情報技術は健常な人にとっても便利ですが、障がい者にとっては単に便利なだけでなく、活動の幅や生活圏を大きく拡大できる画期的なものとなっています。つまり、人間的・文化的な生活をおくるために必要かつ不可欠なものと言っていいでしょう。

そのような障がい者のコンピュータ利用を可能にしているのが「電子情報支援技術(electronics and Information technology-based assistive technology)」です。視覚障がい、聴覚障がい、運動障がい、知的障がいなど、さまざまな障がいをもつ人たちがコンピュータとネットワークを利用することを支援する機器が開発され、市販されています。この講義では、支援技術の歴史、さまざまな支援機器、その利用を保証する社会制度、私の研究室で研究開発中の支援機器などをご紹介します。

操作スイッチとオンスクリーン・キーボード

パソコンは一個のスイッチで操作できます。操作スイッチは、運動できる身体部位に合わせて選びます。

ヘッドコントロール・マウス

頭の動きでポインタを操作する装置。他にもトラックボール、操作スイッチやボタンで操作する方法もあります。

意思伝達装置

スイッチひとつで文章を作成して意思を伝達する装置。パソコン型もあります。

※新潟市障がい者ITサポートセンターの情報もどうぞご覧ください。

【カフェの記録】 ※当日のレジュメ [PDF](林さんから提供していただきました)

2008年締めくくりのカフェのスタートです

e-ATを知る前に4つの質問

携帯電話も障がい者にとって強い味方

休憩時間に電子情報支援技術を体験

動画でアメリカ(ボストン)の交通機関の車椅子のアクセシビリティを紹介

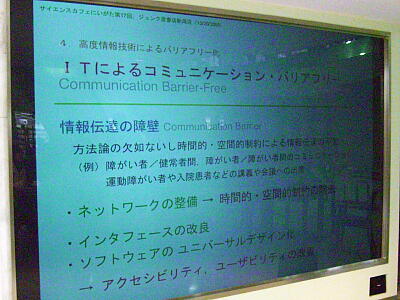

ITによるコミュニケーション・バリアフリー(パソコンとインターネットの歴史も紹介)

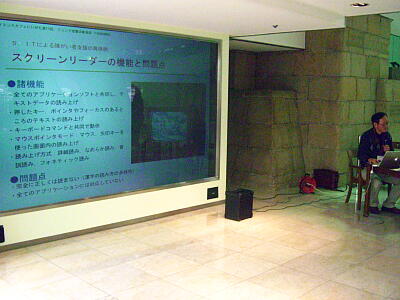

スクリーンリーダーも身近な技術に

林研究室の活動紹介

本当に多くのことを学ぶことができました!

●スタッフ